浙江宁波宁海县深甽镇初级中学。晚自习中场休息时,不知道哪个眼尖的同学,瞥见科学老师姜春杰手里拿着一团黑乎乎的东西走向操场,大喊一声:“老姜又要打铁花啦”。

呼啦啦,所有的孩子都跑出教室,有的抢占了外廊阳台,有的冲到了操场边。

姜春杰是孩子们心中超级酷帅的科学达人,他尽量把每一堂科学课都上得像魔法课,而用到的大量教具都是他自己研究制作的。

他的口头禅是:“觉得好看就欢呼起来,不用装”。

(姜老师的课堂总能听到孩子们的惊呼)

此刻,在操场上,姜春杰手持燃烧的铁丝棉快速飞甩,一道道耀眼的弧线爆散开来,在黑夜中化作万千火星,绚烂夺目。

(姜老师在打铁花)

姜春杰的打铁花,跟中原地区成为非遗的打铁花不一样。

打铁花在豫晋地区流传千年,是用花棒将千余度高温的铁汁击打到棚上,形成十几米高的铁花。

姜春杰不过就是点燃一捧铁丝棉,甩起来。

这个实验,他想让孩子对“铁在空气中会燃烧”有直观印象。

“铁丝在氧气中燃烧生成四氧化三铁(Fe₃O₄),同时释放出大量的热和光,由于铁丝中含有碳元素,高温炙热的生成物会爆裂,就形成了壮观的火花效果。”

——“这样一来,这几个知识点还需要背吗?”

这就是姜春杰一贯的教学理念——用孩子们感兴趣的方式让他们走近科学,亲近科学,学习要高效,更要快乐。

姜春杰从小喜欢捣鼓。

小时候,偶然获得的一本《高能物理入门》和一本《十万个为什么》化学卷,为他打开了新世界。

大学时姜春杰就读物理学教育专业,2001年毕业,被分配到宁海一个偏远的乡村学校。

乡村学校条件艰苦,生活单调,姜春杰却如鱼得水。一放学,偌大的学校里没几个人,他就开始“玩自己的”。

从电子市场淘来各种元器件,玩电子制作,甚至焊起了计算机。

在偏远乡村当科学老师的十多年里,姜春杰很清楚,要让农村孩子学好抽象的科学知识,在课堂40分钟里抓住他们的兴奋点至关重要。

他总结了自己的方法论:“做实验比费口舌管用”。

怎么让实验能开展起来,喜欢动手的他开始不遗余力地自制教具。

(大多数教具都是姜老师自己做的)

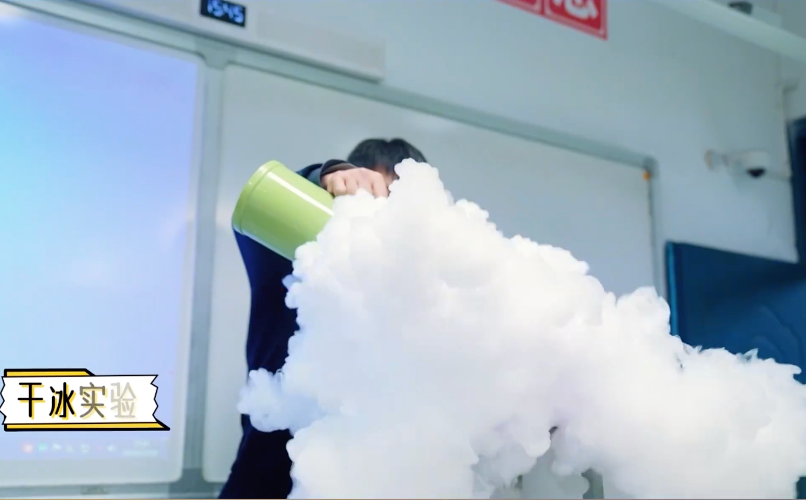

比如,初中科学课里有两个容易混淆的知识点:凝华和凝固。

“很多学生认为霜由露水凝固而成,其实它是由空气中的水蒸气直接凝华而成。”姜春杰做了一个特殊的拍摄器。

用数码相机改造成间隔摄影装置,自制了大容量供电和照明装置,能让拍摄持续好几天,定时间隔拍摄,最后再用软件将照片合成延时视频,一系列科教“大片”由此而生。

孩子们因此看到了霜的凝华、盐的结晶还有昆虫的变态发育等等。

(姜老师延时拍摄的“霜的形成”)

化学上学各种元素,每种元素有什么特性?

姜春杰让孩子一起来制陶:铜元素显色为绿,钴是蓝色,黄色的一定是铁元素,孩子们用不同的金属元素调制彩色的釉料;在烧制过程中,加入钙离子,会降低熔点,烧制出来的瓷器,釉彩就具有流淌性;是不是所有的土都能烧制?山上挖一块来试试,成品出现气孔和裂纹,就要调整陶泥的配方了……

(孩子们通过制陶了解元素特性)

他还花了十多年时间研究出一种能够独立编程,成本却只要60元钱的 “一体化编程单板机”, 为乡村学校的计算机教育提供了经济实惠的解决方案。

孩子通过编程控制电路的运行,由此模拟出了红绿灯、感应器饮水机、包括家门口的防盗报警器。

“物理中的规律美,化学反应的视觉美,生物的生长美、物质的结构美……老师应该主动发现学科的美,并将它融合到教学中,带着孩子一起感悟。”姜春杰说。

2021年,教育部教学装备研究与发展中心举办的“2021全国中小学优秀自制教具展评活动”,姜春杰拿了一等奖;北京师范大学主办的“2021全球未来教育设计大赛”,姜春杰又是一等奖。类似的国家级、省市级实验创新类奖项,姜春杰拿过20多次。

(姜老师的各种奇奇怪怪的课堂)

很好奇,这位宝藏老师是怎么教自家儿子的。

姜春杰的儿子从来没上过培训班。

小学低年级,有了一台玩具火箭,其他小朋友一摁开关,直接发射。姜春杰的儿子把火箭绑上小东西,再一点一点地增加,测火箭的承载。

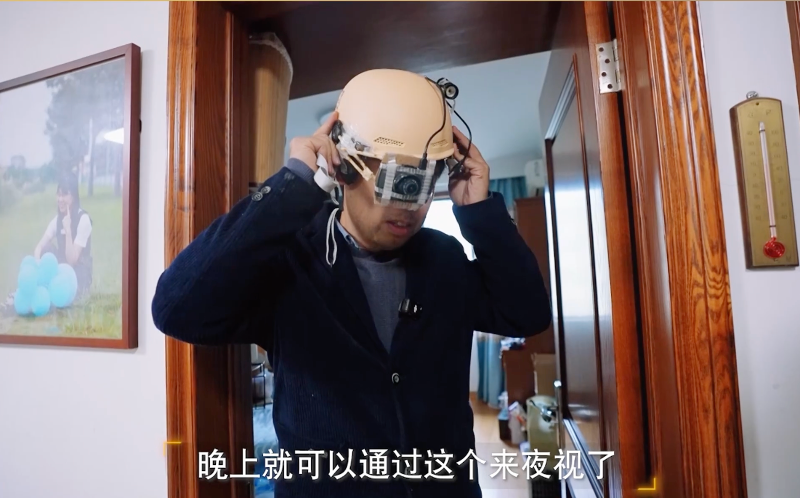

初一时,儿子动了电动车头盔,把行车记录仪上的红外滤光镜拆除,用红外手电筒补光,做了一个主动式红外夜视仪。

(姜老师展示儿子做的夜视仪)

那姜春杰教出来的学生是什么样的?随便拉住一两个来问——

一个圆圆脸的男生说:“家里电热水壶坏了,我会拆开来,看电路走向,找焊接点。”

一个文文气气的女生开口:“我想等过段时间,我也焊个电脑出来。”

姜春杰说:“现在的孩子读书不容易,我想尽可能让他们少刷题,而且对学习、对生活还能保持兴趣。”

所以,当孩子们说到他们的姜老师——

“四个字——与众不同!”

“还有四个字——我们爱你!”

姜春杰 “2024乡村教师计划”入选老师